SPB-VはもともとはMSTPのスケーラビリティおよびコンバージェンスを改良することを趣旨として開発されたため、 STP/RSTP/MSTPと下位互換を持ち、また、MSTPのように(SPB領域外から見たときに)SPBドメインを1つのスイッチと みなして協調して動作するよう設計されています。また、SPB-Vの設定不備時にはShortest Treeではなく Spanning Treeが動作します。

規格としては100台規模までの動作を想定しています。

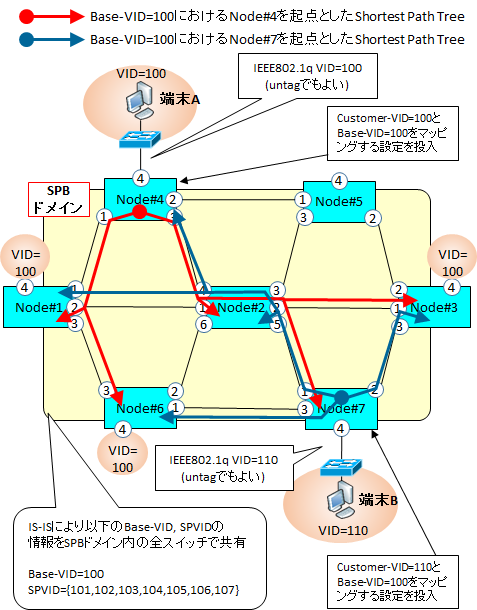

「Q-in-Q(IEEE802.1ad)環境で利用される」という記述もたまに見られますが、この技術のできた背景として Q-in-Q環境での利用を十分に想定していただけで、必ずしもQ-in-Qの形式になるわけではありません。実際には、SPBドメインに入ってきたパケットは一番外側にあるVLANタグ(Customer VIDであれ、Service VIDであれ)を SPVIDと呼ばれるSPBドメイン内で利用されるVLANタグに変換する、という動作を行います。もしVLANタグがないuntagのパケットが来た際にはIEEE802.1qの形式でSPVIDでカプセル化します。

SPB-VではIS-ISを使われることから、L2レベルでルーティングのようなことができる想像をしてしまうかもしれませんが、 実際にはIS-ISによりトポロジをSPBスイッチが理解することでSPT(Shortest Path Tree)を作り、ループを防ぐことが 目的です(トポロジの理解に使うプロトコルがSTPからIS-ISに変わっただけ)。 なのでやはりSTPの進化版と捉えるべきかもしれません。

SPB-VにおいてはSPVID毎にSPTが作られ、SPBドメインのエッジスイッチ(BEB:Backbone Edge Bridgeと呼びます)は、入ってきたフレームのVLANタグ(Customer-VID)を、それに対応するSPVIDに変換し、SPBドメインへブロードキャストします。SPBスイッチはSPVIDからBEBを識別できるため、そのBEBから始まるSPTを知っています。そのため、ブロードキャストをしてもSPTによりループは防がれます。その際、SPBドメインのスイッチはその送信元MACアドレスを学習し、 MACアドレステーブルのエントリに追加しますので、そのMACアドレス宛の通信はユニキャストが可能になります。

なお、SPVIDは1つのCustomer-VLANに対し、そのCustomer-VLANが存在する全てのBEB毎に一意のものが作られます。各BEBでは、そのSPVIDを使うので、Customer-VLANが同じでも、変換されるSPVIDは異なります。つまり、SPVIDは双方向ではなく、単一方向の性質のVLANになります。そのため、SPB-VのMACアドレス学習は一般的なIVL(Independent VLAN Learning) ではなく、SVL(Shared VLAN Learning)となります。つまりMACアドレステーブルはVLAN毎に作られるわけではなく、スイッチに1つだけ、全てのVLANが入り混じったMACアドレステーブルが作られます。

コメント